Cien razones para amarte XCVIII

Esta es la Nonagésimo octava entrega de la serie de artículos CIEN RAZONES PARA AMARTE sobre Alcalá de Henares con que nos deleita nuestro colaborador Antonio Lera sobre las cien razones que le han llevado a amar esta ciudad.

“Me encanta la calle, adoro la calle

La vida consiste en mezclar cosas y

ser divino en las calles. ¡Voila!”

Polly Allen Mellen

“¿O La Oveja Negra, donde podías confraternizar con un café en la mano con algunos de los profesores y hacerles un poco la pelota para llegar al aprobado pelón? Eso sí, los más canallas, que los profesores formales tomaban el café en el Bedel.” Son mis propias palabras, escritas ya hace casi tres años, cuando empezó todo, con un flechazo que me obligó a buscar cien razones para amar a quien por aquel entonces no estaba seguro de tener apenas unas pocas. Las tenía, las tengo. Tendré muchas más, lo presiento. Pero no nos pongamos nostálgicos antes de tiempo.

Ahora es un bar de copas. Música disco, éxitos de los 80 y 90, la edad media de la concurrencia así lo requiere, e, inevitablemente, algo de salsa y reggaetón. Pero en aquellos años universitarios que viví peligrosamente era la cafetería donde el reloj de agujas de la pared o el digital de la muñeca, los teléfonos móviles todavía eran ciencia ficción, te anunciaban si debías pedir un café con su tostada o, viva el mediodía, una cerveza acompañada de su correspondiente tapita. Si las circunstancias eran propicias, y lo eran bastante a menudo, y coincidías con otros tres tarambanas, lo más probable es que acabaras perdiendo la mañana echando una partida de mus. A cinco vacas de cuarenta tantos cada una, como mandan los cánones.

Al menos estaba en la calle Escuelas, si podía servir de excusa moral al indecoroso pero muchas veces necesario y provechoso hecho de saltarse las clases. Y tampoco es que hubiese mucha mudanza desde el punto de vista polisémico, teniendo en cuenta que mi facultad se encontraba, a pocos metros, en la calle Colegios, en el muy histórico e historicista Colegio de Málaga. La protagonista, por cierto, más que calle callejón. Eso sí, de los largos, lo bastante como para recibir la sombra de una de las fachadas del Ayuntamiento, del Colegio de Carmen Calzado y del Mercado Municipal. Y lo suficientemente ancha para que más de un paso de Semana Santa, el del Despojado en Domingo de Ramos seguro, que yo lo he visto, la recorra y la revire arrancando aplausos y vítores cargados de emoción incluso a los no creyentes. Varios nombres ha tenido, algunos ya olvidados en las catacumbas del pasado. Esteban Azaña, padre de Manuel, en su Historia de la ciudad de Alcalá de Henares la llama la calle de la Manta, y antes de eso era conocida como el callejón de Baena, en honor al duque de ídem, un Fernández de Córdoba nada más y nada menos, debido a que allá por el siglo XVII hizo una donación perpetua que, dándole crédito al significado del adjetivo, debería seguir recibiendo la Catedral Magistral.

Tengo una especial debilidad por los mercados de toda la vida. En gran medida por mi propia experiencia vital. El olor a pescado fresco o al jamón recién cortado, el color de las frutas de temporada o de un chuletón de ternera gallega, el sabor de una aceituna malagueña o de un trozo de queso manchego que te dan el de los encurtidos o el charcutero para que los pruebes… ¡Lo llevo barato, baratito, casi regalado! ¡Hoy no fío, mañana sí! ¡Llévese seis y le cobramos sólo media docena! ¡Cuánta vida había en esos mercados de antaño donde sabías el nombre de los tenderos y ellos el tuyo, y la comida no venía en envases de plástico con cientos de conservantes para alargar la fecha de caducidad! Es muy triste entrar en el antiguo mercado de abastos de Alcalá de Henares y verlo vacío, casi abandonado, con la mayoría de las paradas deshabitadas de mercancías y ocultas tras unos fríos cierres metálicos. La orwelliana impersonalidad del híper ha triunfado, con sus tres por dos, sus horarios interminables, sus colores corporativos y el obligado autoservicio. Ya no sólo se explota al trabajador, ahora también al cliente.

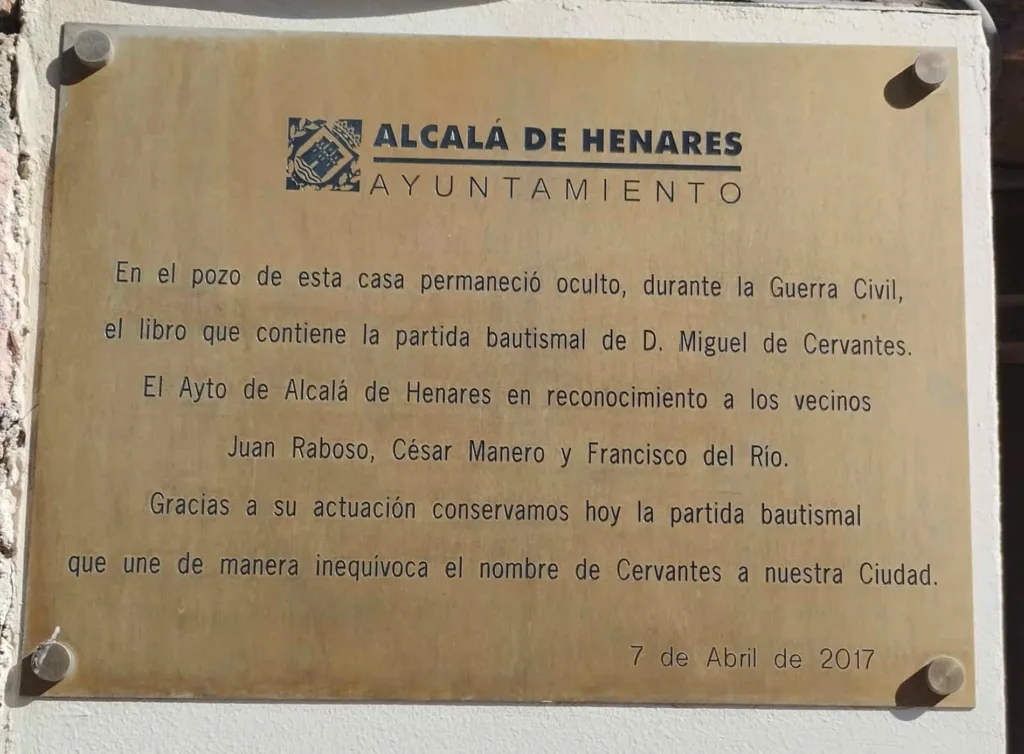

Sin embargo, fuera, en la calle Cerrajeros, todo es vida y bullicio. De día, con el trasiego burocrático del ayuntamiento y sus bares de hora del vermú, menú a quince euros y fin de semana de tardeo. O de noche, con sus locales de copas que se extienden hacia la calle Ramón y Cajal, hogar de librerías de las de toda la vida, alguna ya cerrada, felizmente por jubilación, que los cierres por fracaso del negocio a mí siempre me rompen un poquito el corazón. Zona intransitable en las tardes de nochevieja, abarrotada de jóvenes y no tan jóvenes ataviados de sombreros navideños, matasuegras y botellas de sidra. Música a todo volumen y garitos sirviendo copas hasta casi los albores de las doce uvas campaneras. Nadie se fija en la placa que conmemora el rescate durante la Guerra Civil por parte del párroco de Santa María, un vecino cerrajero y otro con pozo en el patio de su casa, César, Francisco y Juan, por ese orden, de la partida bautismal de Miguel de Cervantes, resguardada en una caja metálica de galletas y refugiada en el fondo del hoyo acuoso. Se le podría echar la culpa a los excesos alcohólicos o a la excitación del fin de año, pero dudo que el resto de los días sean muchos los que se fijen. Triste es el destino del pasado cuando no le es pragmático al presente.

Es como un cuadrado mágico. En pleno centro, pero en cierto modo excluido de todo lo que le envuelve. Como un punto ciego rodeado de luz. De plazas con monigotes, rúas mayores con soportales y calles rebosantes de conventos y antiguos colegios mayores. En realidad, apenas dos monumentos asoman sus fachadas a su pequeño universo, en cualquier caso la trasera como el antiguo convento de Agonizantes, actual ayuntamiento, a la calle Mercado, o la menos llamativa, como la lateral del colegio del Carmen Calzado, actual Escuela de Arquitectura, a la calle homónima. Pero a mí no me importa. Porque en ese pequeño espacio olvidado por la monumentalidad arquitectónica la alegría y la vitalidad de Alcalá de Henares bullen con más fuerza que en ningún otro lugar de la ciudad. Y si alguna tarde ando paseando por el centro, de mandados o de recados propios, o simplemente buscando inspiración o despejar la mente, si en un momento dado necesito compañía, no tiene por qué ser la idónea que esa casi siempre es aburrida, sólo tengo que entrar en las Cuadras de Rocinante, pedirme una caña y tener una charla intrascendente con Carlos, el dueño, o con algún parroquiano, para que la soledad se esfume con el rabo entre las piernas. O asomarme al escaparate de alguna librería cercana para que el título extravagante de algún libro haga volar mi imaginación sobre los tejados de la ciudad. Y entonces entiendo que la felicidad la mayoría de las veces consiste nada más que en estar dónde quieres estar. Y en mi caso, estoy muy pero que muy cerquita de ese lugar.