Cien razones para amarte XXXVII

Esta es la trigésima sexta entrega de la serie de artículos CIEN RAZONES PARA AMARTE sobre Alcalá de Henares con que nos deleita nuestro colaborador Antonio Lera sobre las cien razones que le han llevado a amar esta ciudad.

“El buen alcalaíno créese no menos que copartícipe en el Quijote, e incluso generador alícuota de la persona de Cervantes”

Manuel Azaña

La calle Imagen es una calle breve, efímera, transitoria. Apenas son necesarios unos segundos para abarcarla, unos pocos pasos para recorrerla y relegarla al olvido. Puente ocasional entre las populares calles Mayor y Santiago, la mayoría de la gente como mucho demorará unos instantes girando la cabeza para echar un último vistazo al lateral de la casa de Cervantes o se detendrá fugazmente frente a la fachada del Convento de las Carmelitas Descalzas de la Concepción. Casi nadie reparará, yo el primero, en una pequeña placa de mármol a la altura del número 5 que conmemora que en esa casa, hace ya más de 140 años, un 10 de enero de 1880 nació Manuel Azaña, hijo legítimo de Alcalá de Henares por más que su pueblo y a veces él mismo se hayan empeñado en tratarlo de bastardo. El tópico de que nadie es profeta en su tierra en este caso toma la forma de una cruel e injusta realidad.

Porque Manuel Azaña es un gran olvidado de la Historia. Como casi todos los perdedores que únicamente son rescatados del pozo de la memoria abandonada con el paso de los años, convirtiéndose en ocasiones en ficticios e irreales mitos. Tampoco debe ser así, las luces no deben cegarnos ni las sombras dejarnos a ciegas. Culpable de mi propia ignorancia no supe que Azaña era alcalaíno hasta que ya en mi último año de carrera, en 1994, trasladaron su estatua del oculto ostracismo de un auditorio al aire libre a la concurrida glorieta que lleva su nombre. Alcalá dejaba de avergonzarse de su vástago. Y yo tomaba conciencia no sólo de que aquí había nacido el último presidente de la Segunda República, sino de que había habido una Segunda República y por tanto una Primera, y que al igual que Teruel en España el siglo XIX y el primer tercio del XX también existen. Triste conclusión para un recién licenciado en Historia. Periodo castigado por la mala planificación de los tiempos lectivos, ni yo ni casi nadie que conozca llegaba a recibir en el colegio o en el instituto clases sobre ese siglo y pico como si la victoria sobre los franceses en la Guerra de la Independencia fuese nuestro último hito reseñable. Como si doliese hablar de todo lo que vino después. De una España orgullosa que pasó a sentirse avergonzada

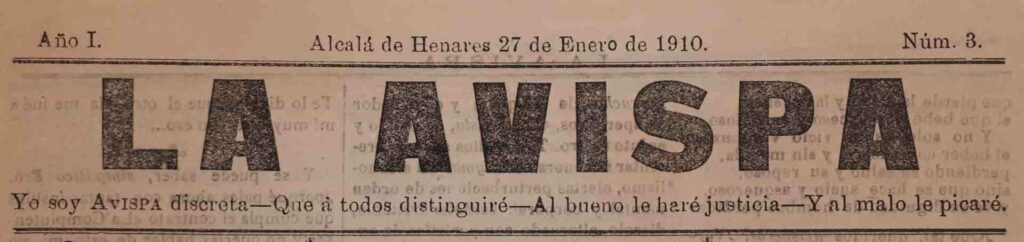

Pues parece que al fin llegó la hora de reconciliarse con nuestro pasado, de los homenajes institucionales, de los ministros inaugurando exposiciones. Y la de Azaña, después de pasar por la Biblioteca Nacional, tenía por fuerza que acabar en Alcalá de Henares. La Capilla del Oidor recibe a su otro hijo pródigo, uno menor, menos querido, pero mucho más alcalaíno. Uno que no sólo nació aquí, también vivió su infancia y su juventud, y parte de su madurez. Un Azaña que de niño jugaba en la Plaza de las Bernardas, su rincón favorito, y que llevaba Alcalá en las entrañas tras generaciones de ancestros formando parte de la vida pública de la ciudad. Los Azaña, con fama de liberales, habían sido uno tras otros notarios y secretarios del Ayuntamiento, partícipes de la Sociedad de Condueños, e incluso Esteban, el padre de Manuel, llegó a ser alcalde, a escribir una extensa Historia de Alcalá de Henares en 2 volúmenes y a inaugurar nuestro querido “Monigote”, la estatua de Cervantes que desde su pedestal convertido en trampolín infantil cuida de todos los alcalaínos. Era Manuel Azaña tan de aquí que estudió hasta bachillerato en el Colegio Complutense San Justo y Pastor, que nombre más nativo no puede haber, y en 2 periodos diferentes de su vida llegó a fundar las revistas locales Brisas del Henares y La Avispa. Lloró cuando, emigrante ya en Madrid, sus amigos le contaron que se iban a talar todos los árboles de su Plaza de las Bernardas, y se le partió el alma cuando en una visita en plena Guerra Civil sus ojos comprobaron la desolación provocada por los bombardeos de las fuerzas rebeldes. Fue labrador, poco afortunado y sin muchos callos en las manos, en las fincas familiares, frutos patrimoniales de las desamortizaciones del siglo XIX, y administró con su hermano Gregorio una fábrica de ladrillo y tejas y una central eléctrica complutense, que inevitablemente se fueron a la quiebra. Inauguró la Casa del pueblo en 1911 con su primera conferencia política y estuvo a punto de presentarse como candidato por el distrito de Alcalá en las elecciones de 1914.

Pero no lo hizo. Probablemente porque sabía que no ganaría. No se sentía querido en su ciudad, y su reacción a veces fue demasiado furibunda y cargada de rencor. “De Alcalá ni el polvo” llegó a comentar una vez, y siempre receló de ese espíritu conservador de una ciudad que le producía una profunda tristeza, una ciudad que culpaba a los liberales de haber robado su Universidad, su Historia, su identidad. Una ciudad que se sumía en la pobreza y el abandono mientras veía que su hijo más influyente era poco sensible a sus necesidades. El reproche al olvido del hijo poderoso con fama de anticlerical y enemigo de los militares nacido en una ciudad llena de curas y soldados. Un reproche por lo demás injusto, se negó siempre Azaña a crearse clientelas, y nunca abusó de su posición para ejercer favoritismos. Por muy raro que nos suene hoy en día, así era.

Esa relación tan complicada, casi de amor-odio, se ve perfectamente reflejada en su novela inconclusa Fresdeval, porque existe otro Azaña, oscurecido por la figura del político. El Azaña literato que incluso en 1926 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura por su Vida de Don Juan Valera. En Fresdeval es donde encontramos al verdadero Azaña alcalaíno, el que conoce los mitos y leyendas de la ciudad, sus historias más oscuras y vitales, y las usa cambiando nombres y fechas para crear su novela. Se sumerge en el fango de los barrios canallas, de ladronzuelos, prostitutas y buscavidas, imaginando personajes que en realidad existieron, personajes del extrarradio, de los que tienen que mancharse las manos para sobrevivir, de ese barrio de la Pescadería que en realidad es el barrio de la Puerta del Vado, tan cerca y a la vez tan lejos del centro urbano de los alrededores de la calle Mayor poblado de señoritos y gente bien. No es ahí donde Azaña quiere sumergirse, la realidad de Alcalá no está ahí. Está en el lodo del barrio Venecia, llamado así por estar continuamente inundado y enfangado por las crecidas del río Henares. Pero además en esta novela claramente autobiográfica que trascurre en una camuflada Alcalá de Henares, Azaña fabula con la historia de su familia. Una familia de tradición liberal que no sabe comprender a una ciudad que se siente traicionada por las desamortizaciones y por el “robo” de su Universidad. Una ciudad que se encierra en sí misma y deja de evolucionar creándose un ambiente endogámico que aun hoy persiste, aunque cada vez menos penetrante, en su atmósfera. Una ciudad a veces algo pueblerina que se resiste a convertirse en una ciudad dormitorio más de trabajadores con sueldos precarios de la gran capital. Una ciudad que si la tratas bien te dará muchas razones para amarla. Yo cada día encuentro una más. La de hoy parece clara, cada vez que atraviese la calle Imagen me detendré unos instantes a contemplar la placa que nos recuerda que allí, en el número 5, nació y vivió un alcalaíno que a pesar de Alcalá y de él mismo siempre se sintió orgulloso de serlo.

“Aunque hubiesen sido ciertos todos los males que se cargaban a la República no hacía falta la guerra. Era inútil para remediar aquellos males, los agravaba todos añadiéndoles los que resultan de tanto destrozo”

Manuel Azaña

.