Cien razones para amarte LII

¡Ya hemos pasado la mitad de las cien razones, y aquí seguimos!

Esta es la Quincuagésimo segunda entrega de la serie de artículos CIEN RAZONES PARA AMARTE sobre Alcalá de Henares con que nos deleita nuestro colaborador Antonio Lera sobre las cien razones que le han llevado a amar esta ciudad. Las fotografías que acompañan esta entrega son obra de la mirada desde el objetivo de su cámara de Carolina Delgado

Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud

José Vasconcelos

y se termina con melancolía.”

Divagan mis pasos por el adoquinado peatonal de una calle que hasta no hace mucho era ultrajada por el tráfico rodado a pesar de formar parte del corazón de la ciudad. Divagan porque no tienen prisa, porque el tiempo, ese lujo que cada vez derrochamos más en vanidades que nos aportan poco y con gente que no llena nuestra multitudinaria soledad, ese tiempo que siempre ponemos como excusa para no regalarnos la vida, en la calle Libreros discurre de otra manera, a un ritmo diferente, con una calma de la que no exaspera, de la que reconforta e incluso en ocasiones conmueve. Al menos para mí es así en esta calle más que en ninguna otra de Alcalá. Por ningún motivo y por muchos a la vez. Motivos que se escapan a mi raciocinio, que son piel, carne, sangre. Pura sensación física. Desde que la acometo por la fuente de Cuatro Caños hasta que la abandono en la Plaza Cervantes, cuando no me escabullo antes por las calles Bedel, ese inolvidable lugar exacto en el que atisbé por primera vez la fachada de San Ildefonso, o del Tinte, habitual punto de encuentro con Mari Luz y Justo, amigos de cañas y familia para lo que haga falta. Y lo mismo si el viaje es a la inversa. Porque lo siento como un viaje, todas y cada una de las veces, por muy corta que sea la distancia y muy breve que sea el desenlace.

El esbozo de una sonrisa se dibuja en mi rostro al encontrarme con el antiguo Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, reconvertido en facultad de Derecho, lugar obligado de parada en tantas ocasiones de retorno ferroviario a casa durante mis años de estudiante, buscando el beso, el entrelazado de manos y la compañía de una novia compatriota aspirante a abogada de la que estuve enamorado con ese amor tonto y ciego que se padece cuando tienes 18 años. Sólo unos pasos más y al pasar bajo la monumental fachada de la Parroquia de Santa María la Mayor evoco aquel curso prematrimonial del 99, obligado e irónico requisito eclesiástico en el que un hombre célibe y soltero te explica como debe ser tu vida en pareja. El párroco nos esperaba una tarde por semana con una mesa llena de refrescos y cuencos con patatas fritas y panchitos, y con el humilde convencimiento de que desde su situación personal de inexperto en materia de amor mundano poco nos podía enseñar. Sigo caminando y más edificios me hacen rememorar aquella época en la que aún era forastero en Alcalá de Henares. El Colegio del Rey fue durante años objeto de mi rencor, un rencor fruto del desengaño por la promesa de un sueño que se me arrebató de las manos por una institución oficial, el Instituto Cervantes, que fue la primera, de muchas otras que vendrían después, en romper mi joven e ilusa alma de optimista utópico. Tuvo que llegar un poeta, mi poeta, en forma de exposición temporal, a reconciliarme y liberarme de esa espinita clavada que no dejaba cicatrizar una herida que a fin de cuentas tampoco era tan profunda. En el Antiguo Colegio de León, hoy sede de la escuela de postgrado de la Universidad de Alcalá, reposa un título de máster en Biblioteconomía y Documentación esperando a que algún día me dé por desembolsar los ciento y pico euros que costaría poder decorar la pared de mi despacho con una lámina con sello compulsado, firma monárquica y tufillo a vanidad.

La calle Libreros. Y ni una sola librería. Pero hubo una biblioteca, la de Caja Madrid, esa caja de ahorros que era pública y su fin era reinvertir sus beneficios en la sociedad. Patio Rato, las preferentes y otras cosillas sin importancia. Ahora es Bankia, o La Caixa, o vete tu a saber. Pues tuvo una biblioteca. Se accedía a ella subiendo unas estrechas escaleras situadas justo junto a la sucursal bancaria. En ocasiones me escabullía a estudiar allí antes de un examen importante para huir de las muchas tentaciones que se me presentaban en mi facultad en forma de compañeros y propuesta de tentempié mañanero. Siendo ya padre iba con Iratxe los sábados por la mañana y nos sentábamos sobre la alfombra verde que ocupaba el suelo a escuchar historias de princesas que rescataban caballeros y jugaban al ajedrez con elfos y dragones. Luego elegíamos algún cuento y nos lo llevábamos a casa para leerlo tranquilamente sentados en el sofá o tumbados en la cama. La cerraron. La crisis dijeron. Había para yates, pero no para libros.

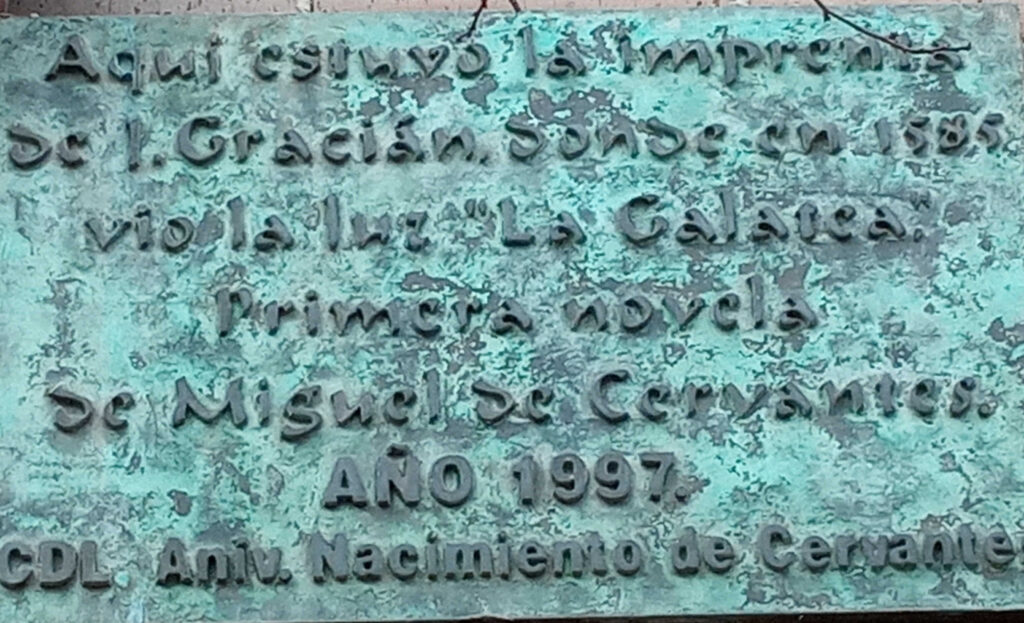

La calle Libreros nació como parte del diseño de Pedro Gumiel para la ciudad universitaria fundada por Cisneros en 1499. Se llamaba por entonces calle de Guadalajara, pues desembocaba en la puerta homónima que daba salida de la muralla medieval en dirección a la ciudad alcarreña. Pronto empezó a llenarse de colegios universitarios, y donde hay estudiantes hacen falta libros. Y si hacen falta libros se necesitan impresores. Los talleres de la industria editorial florecieron con sus componedores, copistas, correctores, encuadernadores, impresores y demás oficios reglamentados estrictamente bajo las normas gremiales de la época. Tanta fue su importancia que en el siglo XVII la calle cambió de denominación en su honor, y así sigue hasta hoy, a pesar de que ya no haya ni una sola librería en ella. Pero aquí nació en el taller de Guillén de Brocar, hecho venir expresamente desde Francia por el Cardenal Cisneros para ello, la Biblia Políglota, Biblia sacra Polyglota, nunc primum impressa. Y en el de Juan Gracián Miguel de Cervantes, quizá en un guiño a su ciudad natal, publicó en 1585 su primera novela, La Galatea.

Cuanto tiempo de la vida de un hombre o una mujer se esconde en cada párrafo, en cada línea, en cada palabra buscada para dar el sentido exacto a su anhelo de dejar su impronta a la posteridad, de seducirnos con la lectura de sus pensamientos más fantasiosos o sus realidades más mezquinas. Es un regalo que merece ser manoseado, desvirgado y profanado. No hay nada más triste que un libro que jamás ha sido abierto, que decora una estantería recolectando polvo con el único propósito de ser muestra ajena de pedantería y presunción. Vive todas las cosas que puedas, pero si no puedes, léelas.

Las mesas de las Cuevas de Antolín se llenan de jubilados, platos de gambas y cañas de cerveza. Una pareja de enamorados juega a la Dama y el Vagabundo compartiendo un plato de espagueti en un restaurante italiano. Gente haciendo cola en la entrada del Indalo con la esperanza de encontrar mesa libre y despachar la cena a base de desproporcionado aperitivo. Abuelas comprando dulces a sus nietos y, si es invierno, señoras con abrigo de piel y collar de perlas caminando dos metros por detrás de sus maridos mientras pelan castañas y despellejan cuñadas. Una novia ojea con sus amigas trajes de boda en un escaparate entretanto su chico planea con sus colegas la despedida de soltero. Un músico callejero canta una canción de moda porque sabe que si toca la que compuso pensando en su vecina del quinto nadie echará monedas en la funda de su guitarra. La vida trascurriendo en apenas unos metros, en toda su bella vulgaridad. En la calle de los libreros, donde los impresores grababan los sueños, donde los guardianes de las palabras hacían su magia. Donde el olor a tinta delataba que en algunas casas se ejercía el oficio más hermoso del mundo. Aquí, una más, en Alcalá de Henares.

Fuera del perro, un libro es probablemente el

mejor amigo del hombre, y dentro del perro

probablemente está demasiado oscuro para leer.”

Groucho Marx